ゆるっと社会参加でいきいきシニアライフ!

6月27日(金)にFプレイスにて開催された「第1回いきいきシニア応援フェア」において、野中 久美子氏(東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加とヘルシーエイジング研究チーム研究員)の講演があり、高齢者のボランティア等への「社会参加」が健康維持と地域の活性に貢献する事、逆に「社会的孤立」や「閉じこもり」が認知症や歩行障害・要支援状態といったリスクを高める事について、研究データを示して解説されました。高齢者世代にとって、健康維持の為の日々の行動のあり方を考える示唆に富む講演でした。

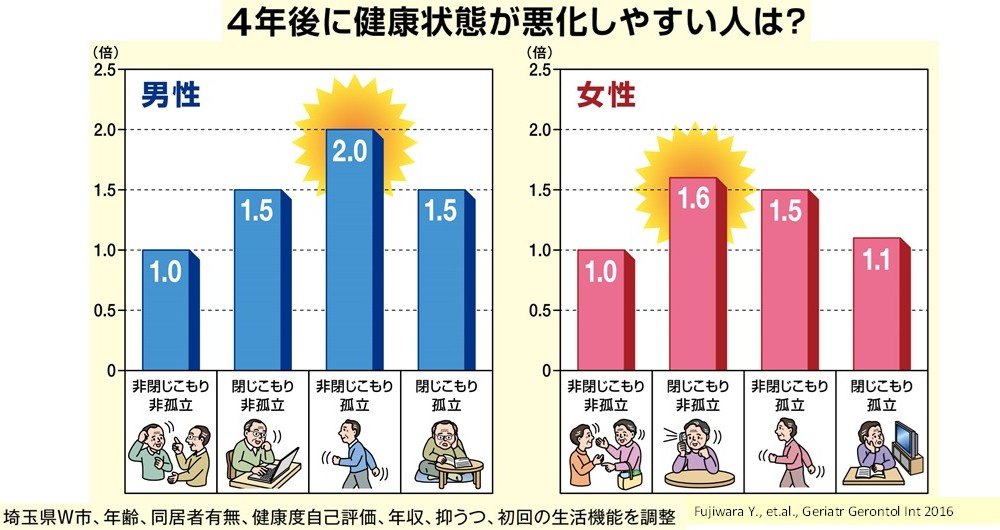

先ず高齢者の「閉じこもり(週1回未満の外出)」や「社会的孤立(週1回未満の交流)」が身体機能・認知機能の低下、さらには要支援状態や死亡リスクを高めることが示され、特に性別による影響の違いもデータで示されました。男性の場合、外出はしていても誰とも交流がない「交流なき外出」が、女性は「外出不足」が心身の健康に最も悪影響を与えます

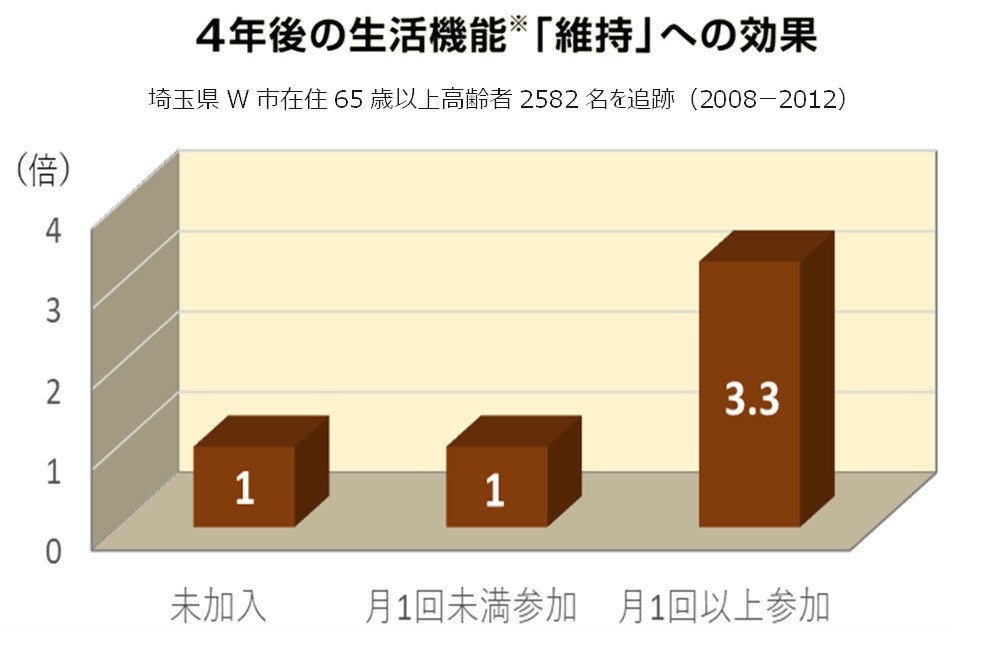

次に、社会参加の形として、ボランティア、趣味活動、就労、世代間交流、地域イベント参加などが挙げられ、中でも「ボランティア活動」は、月1回の参加でも、4年後の生活自立度を維持できる確率が3.3倍高まるという研究結果が紹介されました。役割感や感謝される経験が、心の健康・生きがい感・達成感につながる可能性が示唆されました。

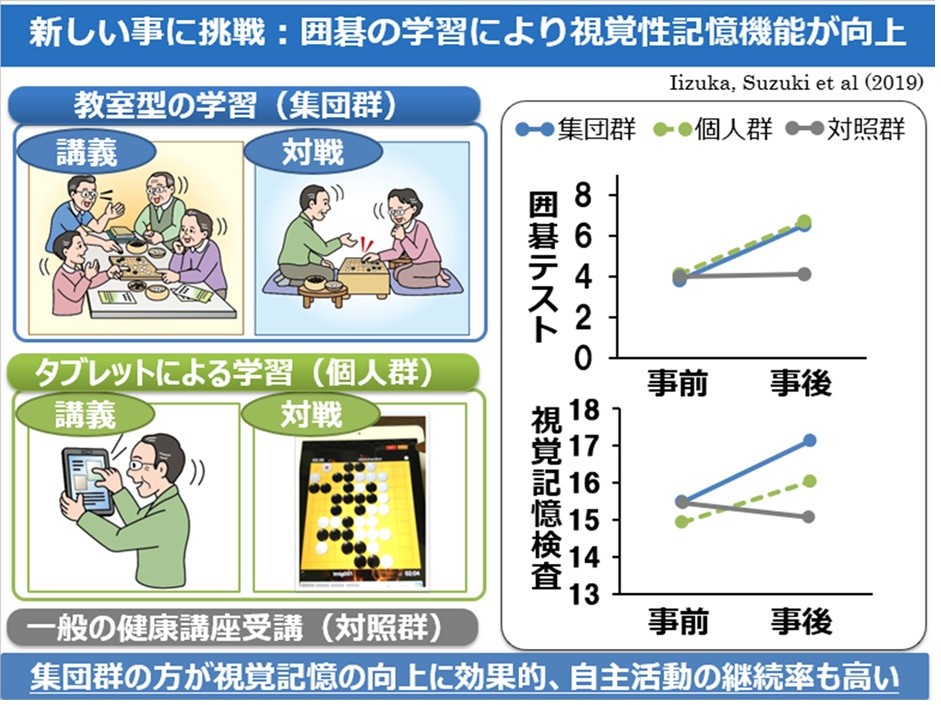

新しい活動への挑戦、対面・共同学習が有効

「囲碁による認知症予防プログラム」では、新たに始めた高齢者が集団での活動により、認知機能が顕著に向上した例が報告されました。ここでは、「知的刺激」「新しい学び」「社会的交流」の3要素が重視されており、個人学習よりも対面・共同学習の方が、効果が高いという傾向も明示されました。

就労についても触れられ、「生きがいを感じながら働く」ことが心身の健康維持に有効であるとされました。男性は、働くことで役割を持ち、社会との接点が生まれやすく、認知機能や体力の維持に貢献します。しかし、「生活のためだけの仕事」は「生きがいのための就労」に比べて健康や生活機能の悪化リスクが1.5~2倍に高まる可能性があることもしめされました。

社会参加は「やらされ感」ではなく、「やってみたい」「楽しそう」と思える活動であるべき

読み聞かせボランティアの事例では、シニア世代が子どもたちと接することで自身の認知機能やバランス機能の維持に加え、地域の次世代育成にも貢献していることが報告されました。子ども達にも地域愛着や援助行動が高まり、地域コミュニティの基盤形成に寄与していきます。義務感からの参加はストレスとなり、健康悪化の要因になります。一方で、少ない交流でも関係性に満足している人は、豊富な交流を持つ人と同程度に心の健康が良好であるとされました。

講演の最後に

「ゆるっと社会参加」という言葉のもと、「日常の挨拶や短い立ち話、地域イベントでちょっとした役割を持つこと」なども立派な社会参加とされ、「無理なく、自分らしく、楽しく続けられる関わり方」を見つけることが重要であると締めくくられました。