講演会「いきいきシニアに知ってほしい 加齢性難聴の話」

第1回いきいきシニア応援フェアにて、藤沢市民病院耳鼻咽喉科主任部長・谷垣 裕二氏の講演がありました。

「加齢性難聴」は、誰もが発症する可能性があり、進行すると認知機能の低下につながる・治療によって改善する難聴もある・補聴器の活用を推奨すること等わかりやすい説明であり、いつまでも自分らしい生活を続けるためには、聞こえが重要であるということがよくわかる内容でした。

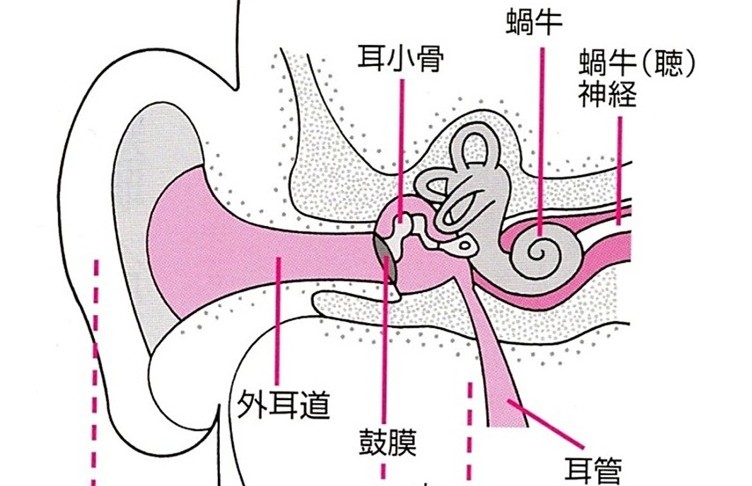

難聴とは聞こえにくい状態を言い、図で示すように障害箇所によって3種類に分類される。

①外耳や中耳の障害による「伝音難聴」

②内耳や聴神経の障害による「感音難聴」

③両者が合併した「混合性難聴」

また、その程度は、正常な聞こえの人が聞き取れる最も小さい音の平均値を0dBとし、小さな声でも聞こえる程度を25dbとした時、聴力の低下度によって4段階に分類されている。

軽度 25~40db未満 ささやき声が聞こえにくい

中等度 40~70db未満 普通の声が聞こえない

高度 70~90db未満 大きな声も聞こえない

加齢性難聴は、主に感音難聴で内耳の蝸牛や聴神経の老化が原因とされる。高音域から始まり、女性の声や、サ行・カ行が聞き取りにくくなり、雑音下での会話が困難になり、音の方向も分かりづらくなる。

難聴が進行すると、交流の減少や孤立から、認知症発生リスクの増大や、うつ状態を招くこともある。さらに、近年の研究(2020:ランセット委員会)では、難聴が認知症の最大の予防可能因子とされている。聞こえの低下により脳への刺激が減り、認知機能の低下につながると考えられる。

難聴を自覚したら ➡➡ まずは耳鼻咽喉科を受診すること。治療により改善する難聴もある!

➡➡ 加齢性難聴の診断がついた場合 ➡➡ 補聴器相談医のいる耳鼻科に相談!

補聴器の活用が推奨

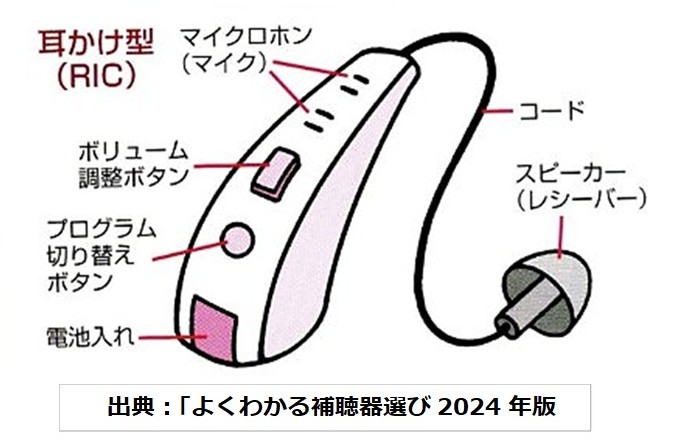

難聴による悪影響を軽減するため、積極的な活用が推奨されている。補聴器には、

①耳あな型、②耳かけ型(左図:装着しやすく多機能で主流になっている)、③ポケット型の3タイプある。

*スマートフォン対応の補聴器は中等度程度までの難聴であれば効果があり、割安なので推奨する。

予防策:難聴の進行を遅らせ、認知症リスクを下げる

・生活習慣の見直し:糖尿病・高血圧

・脂質異常症などの管理

・適度な運動と禁煙:血流改善による内耳の機能保持

・騒音環境の回避:イヤホンの長時間使用や大音量での音楽鑑賞を控える

・定期的な聴力チェック:早期発見・早期対応が鍵

聴こえ8030運動

80歳で30dbの聴力、または補聴器をした状態で30dbの聴力を保つ啓発運動。

現在の達成率は30%。詳細はこちら⇒

まとめ

・難聴を自覚したらまずは、耳鼻咽喉科に早期受診し、診察をうけること

・難聴に対し適切な治療を受けることで、認知症への予防効果 ➡ お近くの耳鼻咽喉科に相談を

・耳鳴に対しては、仕組みをしっかり理解し、不安を取り除くことが大切

参考

藤沢市ホームページ「聞こえのフレイル(加齢性難聴)」に、セルフチェック・補聴器相談医のいる医療機関・その他資料があります。