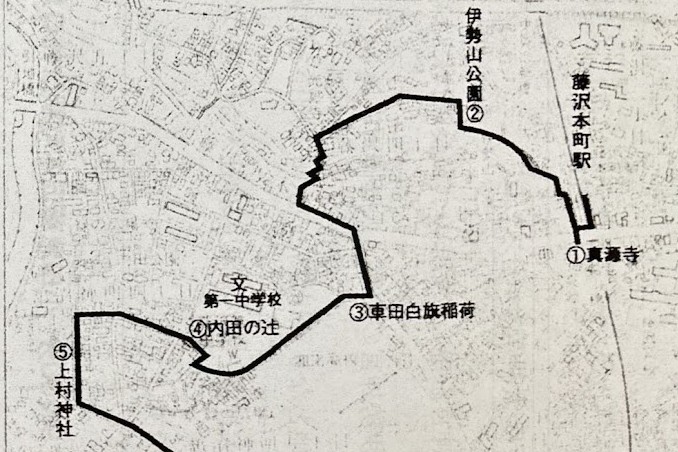

文化財ハイキング「烏森皇大神宮コース」を歩く(1)

藤沢市観光協会の案内を参考に、桜の名所・伊勢山公園と烏森皇大神宮を中心に、周辺の神社・寺院をめぐりながら文化財を探索しました。これからの季節、吉野桜に彩られた山頂の伊勢山公園は、毎春花見客で賑わいます。また、8月17日の例祭日には、皇大神宮の人形山車が繰り広げる歴史絵巻の人物たちに出会うことができます。

小田急線藤沢本町駅をスタートして、①真源寺へ

②伊勢山公園

藤沢市を一望する高台にある公園です。その昔、伊勢参りに行けない人々がこの山から伊勢神宮に向かって参拝したことから、この名が付きました。承応2年(1653)に建てられた庚申供養塔は市指定有形民俗文化財です。

③車田白旗稲荷 ⇒ ④内田の辻石造物

鵠沼から藤沢台町にかけて引地川の低地は、平安時代から大庭御厨の領地で「車田」という神田がありました。伊勢神宮におさめるコメが植えられ車輪のように丸い田園でその地名が残りました。

⑤上村神社、上野森稲荷神社

ならんで立っている2つの神社は、社殿が2重になっていて、外側を格子で囲んであります。風雨による劣化を防ぐため小屋で覆う際、中が見えるようにしたそうです。

上村神社(通称おしゃもじさま:向かって右)すべての病から、村人を守ってくださる神様として、上野森稲荷神社(向かって左)は農耕、商売の神様として篤く崇敬を集めました。

⑥皇大神宮

烏が群がり棲んだことから「烏森神社」の名称で親しまれています。奈良時代に相模国土甘郷の総社として創建された由緒ある神社です。祭神は天照皇大神、合祀神は八幡大神・春日大神、相殿神として天児屋根命ほか四柱を祀っています。毎年8月17日の例祭には、人形山車9基が出て賑わいます。

皇大神宮

鵠沼の歴史の発祥は、烏森皇大神宮を中心に奈良時代頃から始まり、すでに高座郡土甘郷がおかれていました。平安時代になると伊勢神宮の神領・大庭御厨に属していましたが、天養元年(1144)、鵠沼郷は鎌倉郡のなかにあるとする鎌倉の源義朝が、御厨の荘官や伊勢神宮側と争乱を起こし、皇大神宮では神人の死傷や略奪などの被害を受けました。江戸時代に入って、幕府の天領(直轄地)もしくは大橋重保などの旗本の知行地となり、村は川沿いの水田・畑作と漁業をいとなむ半農半漁の暮らしでした。 (藤沢市観光公式ホームページ「烏森皇大神宮コース」より)

コースは続きますが長くなるので、2回に分けて掲載します。

(画像:okusann)